量子跃迁者

科幻!颠覆

马斯克不整政治那坨事之后,把重心转回他最擅长的赛道:造未来,然后旗下公司的股价/估值也回来了,他自己的身价也回来了。

这不,刚刚马斯克带着Neuralink强势亮相,这场Neuralink发布会虽然时长只有1小时,但信息密度和情绪浓度都非常震撼。

在会上,马斯克宣布:

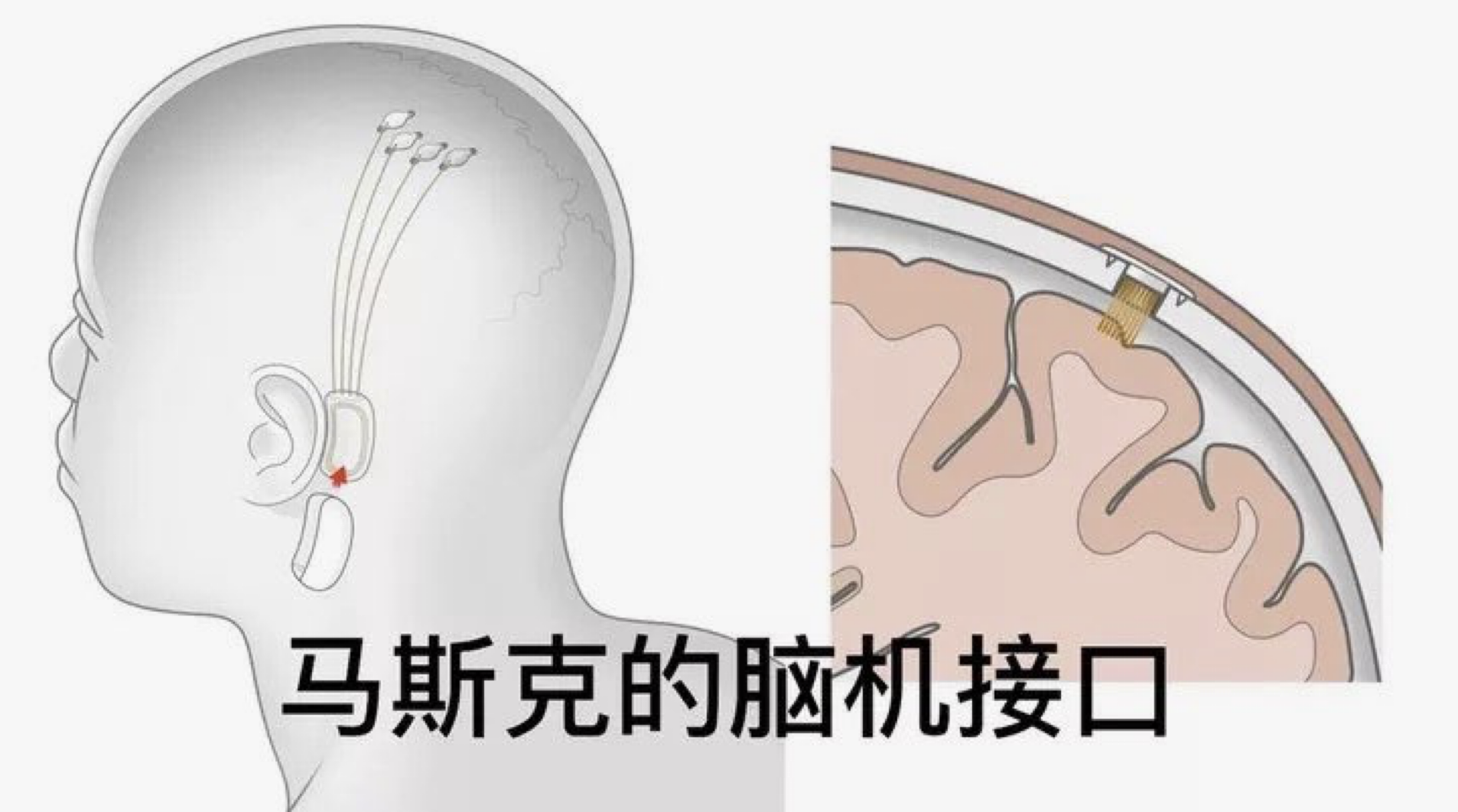

全球已有7名志愿者成功完成了Neuralink的N1脑机接口植入手术。

这些志愿者原本都失去了与物理世界交互的能力,有人因脊髓损伤而长期瘫痪,有人因ALS(渐冻症)而几乎丧失语言和行动能力。

但通过N1装置,这些人不仅能用“脑电波”控制电脑,玩马里奥赛车、设计3D零件、甚至用机械臂写字,

更重要的是,他们开始重新定义“自己是谁”。

比如,Noland,是全球首位植入者。在手术前,他靠咬嘴棒勉强使用平板与外界沟通。而现在,他不但能够畅玩游戏,还能击败朋友。

Alex,是一名原本从事机械加工的工人。受伤之后,他无法再动手干活。但如今,他用意念驱动CAD软件绘图、建模,一步步重新回到职业生活的轨道。

Bard 和 Mike 则是典型的ALS患者。以前,他们与世界之间只剩下眼球的运动轨迹,如今借助脑机接口,他们重新具备了表达意愿、创作设计,甚至协作工作的能力。

发布会展示的,已经不只是让大脑连上了电脑,而是一组被压抑已久的生命重新被唤醒的故事,更是将尊严、自由与未来的可能性,重新还给了那些几乎被判出局的人。

正如著名的硅谷VC Deedy所说:

“我看着差点落泪。因为我的叔叔就是一位残疾人,而现在,他可能真的有希望。”

而且,Neuralink更大胆更激进的探索已经在进行中了,

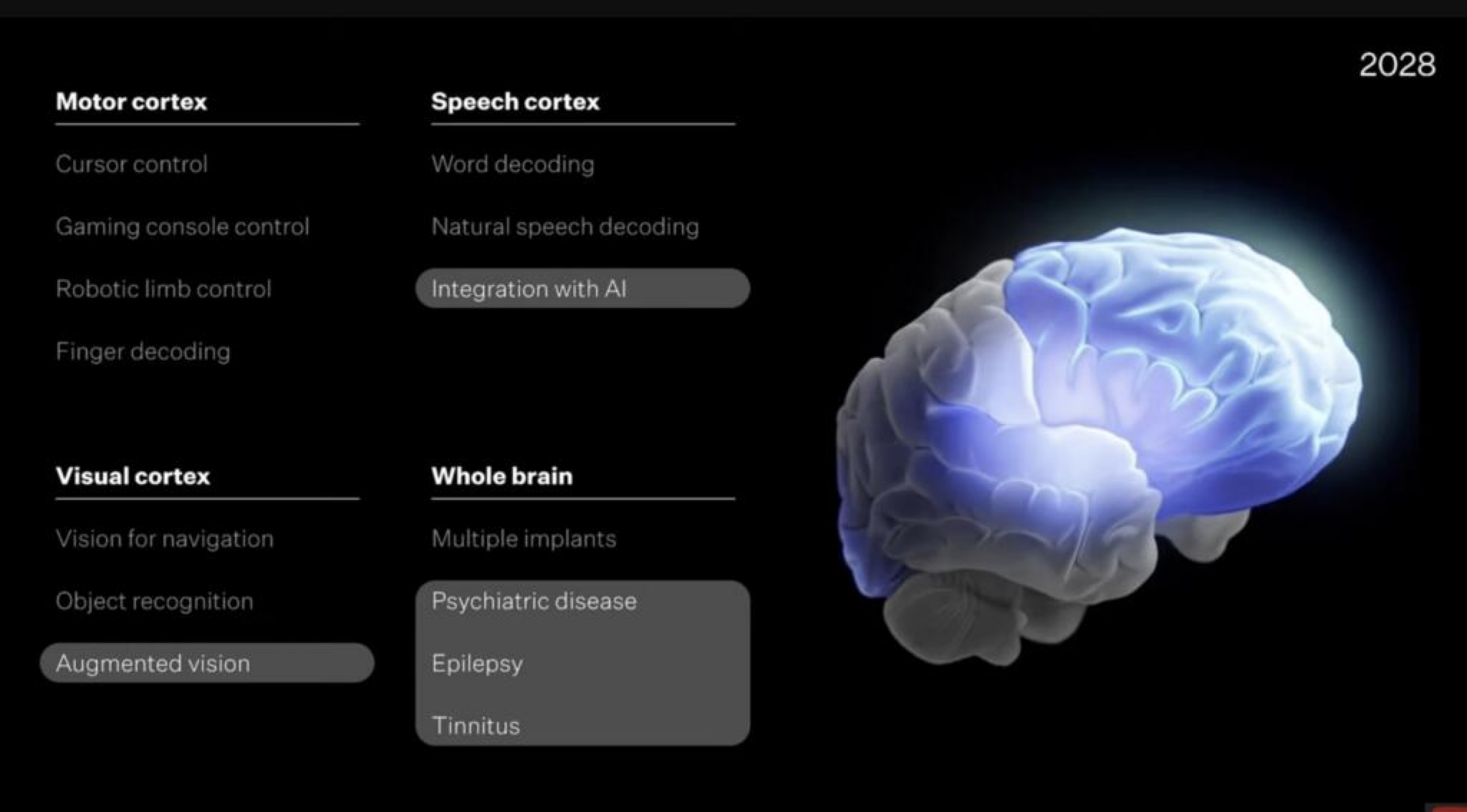

未来三年的产品演进计划如下:

目前,Neuralink的设备已能在大脑运动区植入约1000个电极,可以控制光标、游戏手柄了。

下一个季度,他们准备向语言区域进军,把人的脑电波翻译成语言。

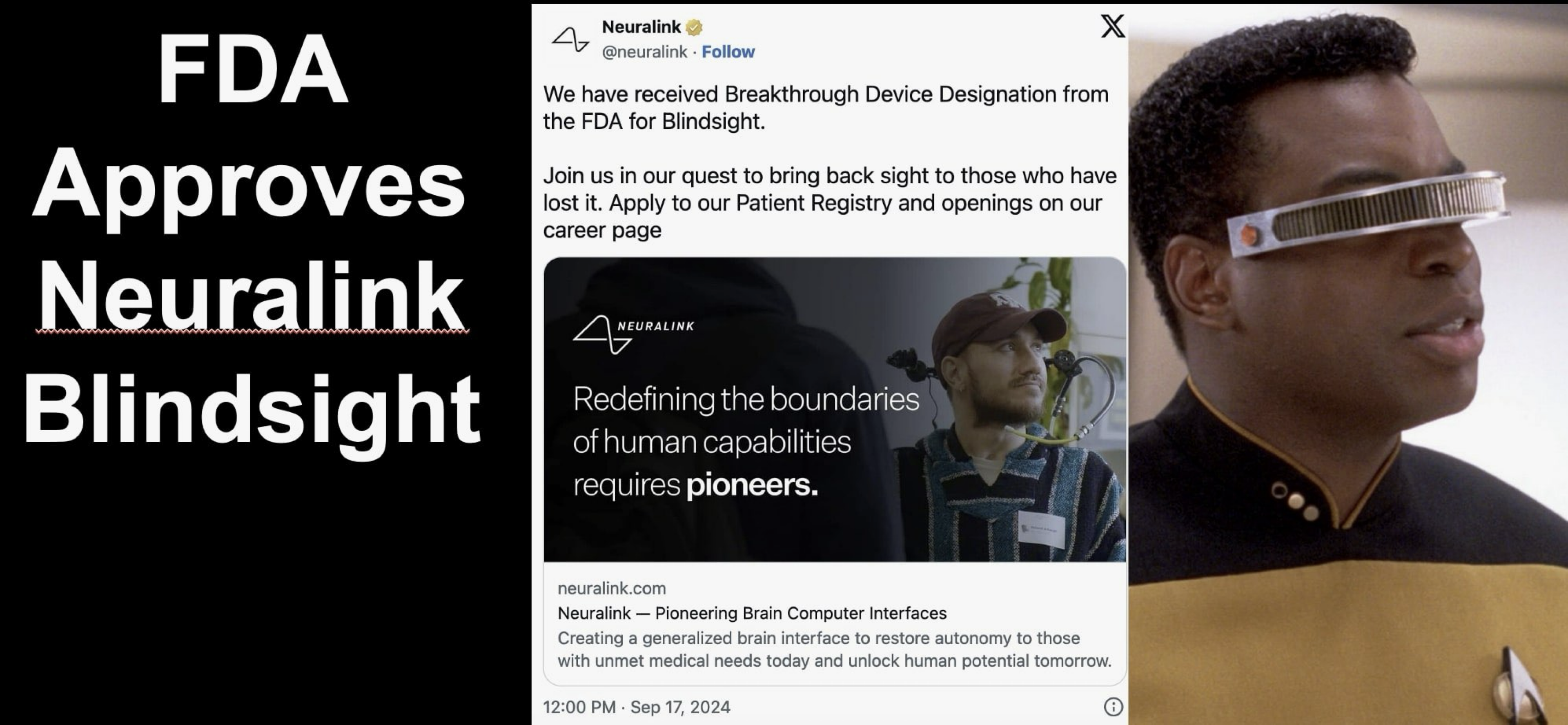

到了2026年,启动首例Blindsight试验,通过3000个电极的视觉皮层植入,模拟光线信息,帮助失明者真正“看见”!

2027年目标更进一步——

1万个电极、多区域同时植入,将是人脑“模块化控制”的开端。

而到2028年,每颗装置的电极数量将超过2.5万个,覆盖精神疾病、疼痛等,并与AI进行整合。

这些技术将解决严重神经疾病,甚至超越生物学限制。

从技术上来讲,这场发布会,没有“颠覆”这个词,

却处处透着颠覆,处处是科幻。

一个哲学问题

但,马斯克没有把这场发布会停留在技术层面。

他甚至在演讲开场就提出一个相当哲学的问题:

“意识是什么?”

马斯克的一个理解是:

你就是你的大脑。

你的经历是这些神经元通过数万亿个突触放电,形成了对世界的有意识理解。

随后,他将意识放入一个138亿年的时间线内。说道:

如果从宇宙的起点开始,假设物理学标准模型是正确的,那么有大爆炸,物质凝聚成恒星,恒星爆炸,你身体中的许多原子都曾位于恒星的中心。这些恒星爆炸后,物质重新凝聚,138亿年后,我们出现在这里。

在这个漫长的旅程中,意识在某个时刻浮现。分子开始“对话”,这引发了一个问题:意识是什么?万物都有意识吗?

其实很难说清楚意识在哪一刻突然出现,似乎没有一个明确的界限。或许是物质的某种密度导致了意识的产生,但真正的答案是我们还不了解意识的本质……

或许,意识,是一种复杂系统在临界点上的自我发光?

这一切,正是Neuralink的起点。

如果意识只是信号的组合,那它就能被捕捉、被解读,被“备份”。而一旦这种能力成立,人类与机器的关系就不再是“人操作机器”,而是“意识本身进入计算栈”。

他提到一个数字:

我们人类每天用语言传递的信息量,不超过十万比特。而我们的神经元,每秒钟在大脑里传递的信息,是它的几千倍。

这意味着什么?意味着你和世界之间,大多数的“你”,其实都堵在带宽上了。你想表达的,想感受的,远比你能说出口、写出来的要多得多。

Neuralink要做的,就是打通这个瓶颈。让思维流不再通过喉咙和手指这种“人类早期I/O设备”来中转,而是直接接入系统——像是在大脑后门接上USB,让你的念头直接变成机器能执行的指令。

从这个角度讲,Neuralink不只是个脑机接口项目,

它更像是一场“人类版本升级”计划,

从根本上改变人类的定义。

产业机会

从Neuralink发布会来看,未来将有一条全新“产业合流带”的加速成型。

这是一条将医疗、算力与机器人三大系统深度交叉的技术走廊,而它未来的边界,几乎就是我们重新定义“人”的边界。

首先,最具现实性也最易落地的是神经医疗场景。

Neuralink的第一批受试者中,瘫痪患者可以用“想法”打字发微信。这就是BCI(脑机接口, Brain-Computer Interface)技术在实际病症场景中的真实应用。

根据IDTechEx测算,2024年全球侵入式BCI市场规模约为160亿美元,至2030年尽管年均增速不高,仅为1.49%,但其精准适配的医疗需求和高附加值的康复效果,仍使其成为一个值得长期布局的慢热型黄金赛道。

更具想象空间的是后续的延展方向——抑郁、焦虑、慢性疼痛、认知衰退等精神性疾病的干预,以及对老龄化社会中“意识功能补偿”需求的应对。

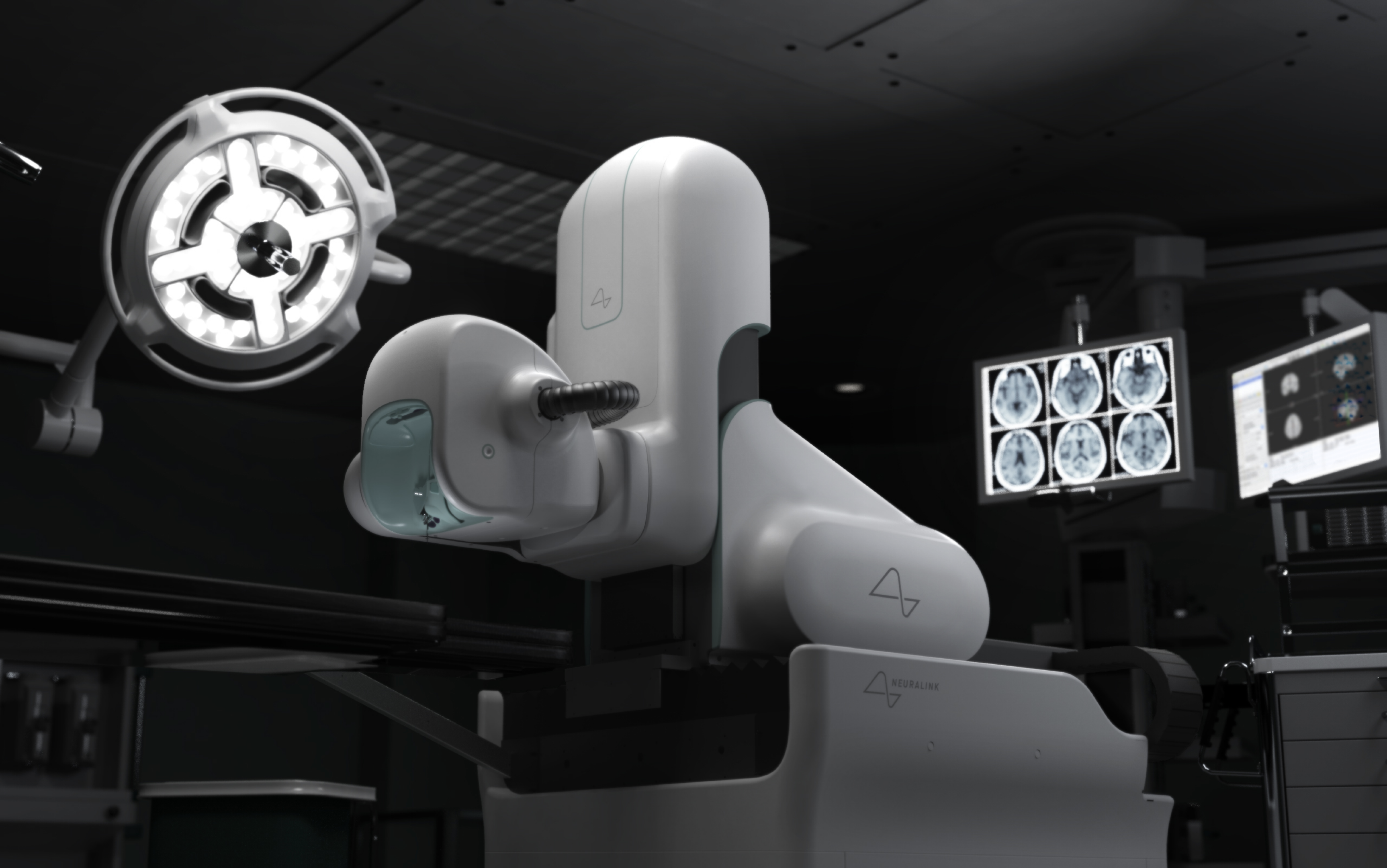

其二,Neuralink展示的手术机器人系统,也预示着新一代医疗硬件将进入“微创神经工程”时代。

Neuralink现场展示的“R1机器人”,可在1.5秒内完成一根电极的精密植入,深度达皮层50毫米以上,不仅远超传统人类外科手术的效率,也为未来远程脑外科、视神经植入乃至城市级“脑健康中心”的基础设施建设提供了可能。

这类高精度、模块化、自动化的机器人,未来甚至可能成为医疗基础设施的“底座技术”,被嵌入更多病理识别、接口更换和动态调试场景中。

而最具颠覆性的产业支点,或许是Neuralink展示的“数据流向”。

在Neuralink的设想中,人的神经信号将与大模型协同运作,催生“神经GPT”类的新型算法体系。

怎么理解呢?

传统人工智能是看图说话、读文答题,但如果模型可以直接读“你的大脑”,那它将不再等你打字、说话,甚至不再等你决定想什么——它提前一步知道你想表达什么,甚至替你执行。

想象一下,当你的思绪一动,屏幕上的PPT已经自动排版完成?当你回忆一次旅行,系统直接为你生成一段回忆视频?

这或将引发用户界面、内容生成、教育训练、协同办公等一整套数字交互方式的根本性重构。

我们或许正站在一个新产业轴线的起点:

起点不再是“生产资料”,而是“人体接口”;它横跨医院、算法、机器臂,也穿越我们对人的定义。

对一个城市来说,在建设医院、孵化芯片、搞点AI之外,谁能率先设立“神经科技测试区”?谁敢打开“脑机接口试验田”?谁能把“意识+AI+机器人”三者融合为完整产业生态?

这种颠覆性的技术,哪个城市愿意赌?

灰色地带

当然,对于这种技术,

人类现在是一点准备都没有。

首先浮现的是一个全新的权利范畴:脑权(Neuro Rights)。

当人类开始上传脑信号,并通过算法解释其意图与认知状态后,一个问题变得无法回避:

我脑子里的意识,归谁所有?如果我接入脑机接口,系统开始捕捉我每一次犹豫、每一个闪念、甚至做梦时的画面——我能不能要求删除?能不能加密?能不能只让某个亲密的人读取?

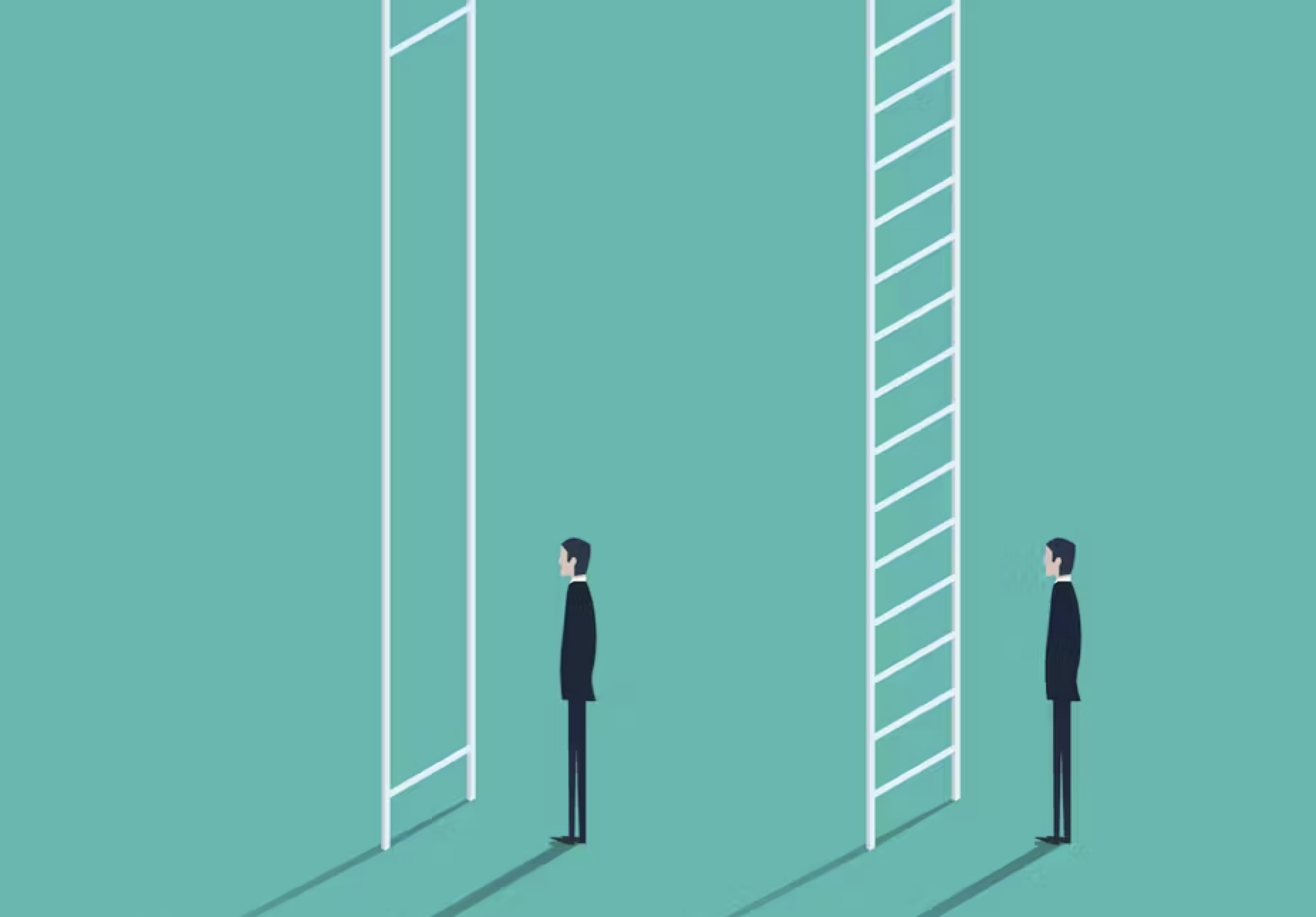

紧随其后的,是意识的资源化将加剧不平等。

如果未来的Neuralink就像今天的iPhone,只是价格翻了十倍,而它能让你“一秒学会一门语言”“五分钟搞懂金融衍生品”,你会买吗?有钱人一定会。

当一部分人因为有钱变成“超人”后,穷人与富人之间的差距,是否将变成永远无法逾越的鸿沟?

更深层更哲学的问题在于,

我还是不是“一个我”?

如果记忆可以调用、念头可以共享、决策可以和AI一起并行运行,那么我们每个人的“人格”,会不会变成一个“账号矩阵”?是不是得像多账户一样,设个权限管理系统,谁能读,谁能写,谁能登出?

到那时,医疗责任、法律责任、城市通行身份……这些如今看来清清楚楚的事,都会变得一团乱麻。一个人能同时拥有五个认知副本,一个身体对应几个意识,这还怎么算刑期、投保和医保?

所以,我们需要一个全新文明的“地基”:

从法律到习俗,从伦理到运营系统。

Neuralink做出来,也许是时间问题。但我们在这之前,

准备好承载另一种“人类存在形态”了吗?

你认为呢?